Uno scritto dell’inverno del 1943. Una telefonata a casa di Paolo Padovani, allora poco più che ventiduenne, per avvertire che i tedeschi stanno rastrellando Roma. La famiglia è composta da Riccardo Padovani, che con le leggi razziali del ’38 si è visto in quanto ebreo allontanato dalla sua carica di generale dei bersaglieri e che ora vive con la moglie Gina Viterbo paralizzata e i due giovani figli Paolo e Massimo in una abitazione di fortuna da cui bisogna fuggire. Ma come?

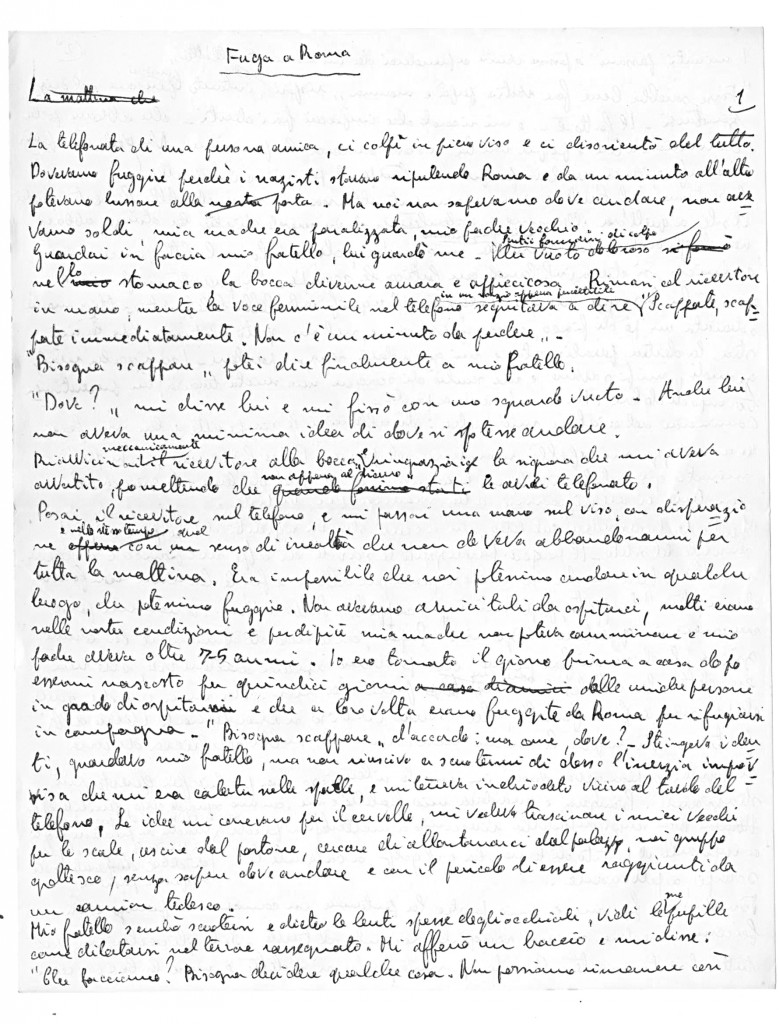

Queste carte ritrovate da poco, tre fogli che vedete qui sotto, raccontano il terrore allora in quei nove mesi di occupazione nazista della città. Mio suocero Paolo, scomparso nel 2008, non parlava molto di quella fase dolorosa della sua vita, sua madre Gina sarebbe poi morta nel 1946 e il padre Riccardo nel 1948. Riccardo Padovani aveva fatto la scuola militare alla Nunziatella col re: quando le leggi razziali lo avevano di fatto degradato aveva chiesto udienza al suo vecchio compagno del collegio militare, il re l’aveva ricevuto e di fronte alle sue rimostranze per quanto stava avvenendo aveva cambiato brutalmente discorso. Riccardo Padovani era uscito da quel colloquio disgustato. Ma torniamo all’inverno del ’43, ecco la trascrizione dello scritto (sotto le tre pagine originali, Paolo Padovani, Paolo col fratello Massimo, il padre Riccardo)) intitolato “Fuga a Roma”:

Fuga a Roma

La telefonata di una persona amica ci colpì in pieno viso e ci disorientò del tutto. Dovevamo fuggire perché i nazisti stavano ripulendo Roma e da un minuto all’altro potevano bussare alla porta. Ma noi non sapevamo dove andare, non avevamo soldi, mia madre era paralizzata, mio padre vecchio.

Guardai in faccia mio fratello, lui guardò me. Sentii formarsi di colpo un vuoto doloroso nello stomaco, la bocca divenne amara e appiccicosa. Rimasi col ricevitore in mano, mentre la voce femminile nel telefono seguitava a dire in un ronzio appena percettibile: “Scappate, scappate immediatamente. Non c’è un minuto da perdere”.

“Bisogna scappare”, potei dire finalmente a mio fratello.

“Dove?”, mi disse lui e mi fissò con uno sguardo vuoto. Anche lui non aveva una minima idea di dove si potesse andare.

Riavvicinai meccanicamente il ricevitore alla bocca e ringraziai la signora che mi aveva avvertito, promettendo che non appena al “sicuro” le avrei telefonato.

Posai il ricevitore sul telefono, e mi passai una mano sul viso, con disperazione e nello stesso tempo con quel senso di irrealtà che non doveva abbandonarmi per tutta la mattina. Era impossibile che noi potessimo andare in qualche luogo, che potessimo fuggire. Non avevamo amici tali da ospitarci, molti erano nelle nostre condizioni e per di più mia madre non poteva camminare e mio padre aveva oltre 75 anni. Io ero tornato il giorno prima a casa dopo essermi nascosto per quindici giorni dalle uniche persone in grado di ospitarmi e che a loro volta erano fuggite da Roma per rifugiarsi in campagna. “Bisogna scappare” d’accordo: ma come, dove? Stringevo i denti, guardavo mio fratello, ma non riuscivo a scuotermi di dosso l’inerzia improvvisa che mi era calata sulle spalle, e mi teneva inchiodato vicino al tavolo del telefono. Le idee mi correvano per il cervello, mi vedevo trascinare i miei vecchi per le scale, uscire dal portone, cercare di allontanarci dal palazzo, un gruppo grottesco, senza sapere dove andare e con il pericolo di essere raggiunti da un camion tedesco.

Mio fratello sembrò scuotersi e dietro le lenti spesse degli occhiali vidi le sue pupille come dilatarsi nel terrore rassegnato. Mi afferrò un braccio e mi disse: “Che facciamo? Bisogna decidere qualche cosa. Non possiamo rimanere così . I minuti passano e possono venire a prenderci da un momento all’altro”.

“Forse sarebbe bene fare vestire papà e mamma” risposi, intanto possiamo pensare ad orizzontarci. Il fatto è – e mi ricordo che imprecai tra i denti – che abbiamo poche centinaia di lire e papà non ha riscosso ancora la pensione. Non vedo dove possiamo rifugiarci anche per prendere tempo. E poi siamo in quattro!”.

Ci scostammo dal tavolo e io nervosamente abbassai la serranda della finestra perché il sole a quell’ora illuminava in modo diretto la stanza, abbacinando gli occhi. Poi corsi nella stanza accanto da mio padre, che seduto sul letto , ancora in camicia, si stava infilando con fatica le scarpe. Mi guardò in faccia e non ci fu bisogno che gli spiegassi il significato della telefonata. Mia madre sdraiata un po’ di fianco si reggeva, nel suo gesto abituale, con la sinistra la destra paralizzata e mi guardava senza parlare. I suoi occhi neri, grandi, mi fissavano e mi sembrò di scorgere una serietà tragica, un presentimento cupo di dolore. Ma non disse una parola.

Cominciai ad aiutare mio padre: gli allacciai le scarpe alte e lui mi fece una carezza sui capelli, mormorando piano “Povero figlio mio”. In pochi minuti gli infilai i calzoni, la camicia, il gilet di lana, la giacca. Poi con lui ci avvicinammo alla mamma per vestirla.

Mentre la facevo sedere sul letto, mi accorsi che la rigidità del corpo era più sensibile del solito. Il braccio paralizzato le scivolò di colpo sul fianco e cadde sul letto. Mia madre si mise a piangere e fra le lacrime non faceva che ripetere “Scappate, figli miei, scappate. Salvatevi voi. Io non mi posso muovere in queste condizioni”. Papà cercando di dominare la commozione le disse di fare piano, che potevamo andare via, che non era detto che i tedeschi sarebbero venuti pure da noi. Ma mia madre guardava me e mio fratello, che scuro in viso si era fermato vicino alla porta e stringeva le mani nervosamente sulla spalliera di una seggiola, e piangeva quasi in modo silenzioso ma proprio per questo più straziante. Piangeva e guardava mio fratello e me, con uno sguardo cupo, terribile eppure bellissimo. Sguardo di madre di fronte ai figli in pericolo, sguardo pieno di dolore e di disperata passione.

Non senza difficoltà riuscimmo a metterla in piedi, a infilarle il vestito di lana, e il golf, a calzarle le scarpe, a pettinarla.

Finalmente fra me e mio padre la portammo in camera da pranzo e la facemmo sedere su una seggiola accanto al tavolo. Solo gli occhi erano vivi, tutto il resto inerte. Anche mio padre si sedette e mosse la bocca come per dire qualche cosa, ma strinse le labbra e rimase a guardare mia madre che seguitava a piangere e a fissarci.

Mio fratello, in piedi accanto al tavolo, disse ad un tratto: “E’ più di un quarto d’ora che la signora Ferri ha telefonato. Bisogna fare presto. Lasciamo tutto così e andiamo via. Poi, se mai, faremo tornare qualcuno a prendere una valigia. Ora bisogna solo scappare, a costo di andare a Villa Borghese o in un caffè. Subito. Non c’è un minuto da perdere”.

Non sapevo che dire e provavo solo una immensa stanchezza: anche per me la situazione appariva insolvibile. Con i soldi in tasca sarebbe stato tutto facile. Ma quattro persone, di cui due anziane, come potevano trasferirsi di punto in bianco da un’altra parte? E poi quanto sarebbe durato il pericolo? Pensavo alla pensione di mio padre, unica fonte di entrata, alle tessere annonarie, all’inverno che veniva avanti.